|

>>復原

|

|

||

|

||||||||||

|

||||||||||

天正時代に豊臣秀吉により創建された、 |

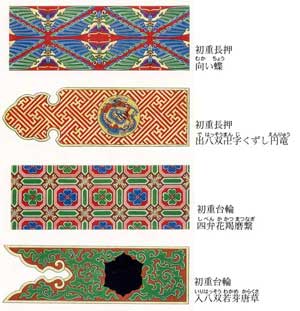

唐門南東面彩色部分 |

|||||

|

||||||

|

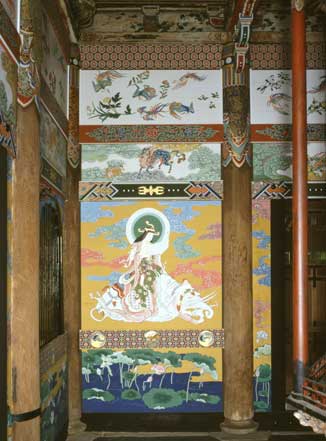

彩色復原 東壁面 普賢菩薩図 |

||||||

| 創建は元和七年。当初の内部彩色及び板絵を現状(文政の描き直し)の下から確認調査し、古色により復原しました。柱巻下げ及び組物は古色による補彩を施しています。 平成十二年完成。 |

経蔵外観 |

||||||

|

●鳳凰図(天井) ●普賢菩薩図 |

彩色復原天井画 鳳凰図 |

||||||

●本殿(重要文化財) ●拝殿(京都市指定文化財) |

拝殿 |

|||||

本殿 |

||||||

●大堂(国宝) |

大堂内部 現状 |

復原レプリカ |

|||||

|

|||||||

杉戸は障壁画と共に建造物内の廊下周りを飾る重要な建具ですが、外向きににある為に劣化が激しく、絵画の損傷も甚だしいのが現状です。当所では綿密な痕跡調査を元に、当時の姿を蘇らせています。復原の形態には、新しい杉板に復原しオリジナルを収蔵する場合と、指定物件以外は現状の杉戸に保存処理および補彩をする場合の二通りがあります。 |

西本願寺 飛雲閣 三十六歌仙 現状  三十六歌仙 復原 |

|||

名古屋城 杉戸 |

現状模写や現状見取図作制をした後。痕跡調査や顔料の分析を行い、その結果を元にして彩色の復原原図を作りあげていきます。 |

|

|||

清水寺 三重塔 |